|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

西経05度05分の黒

〔地方主義ミステリーの誕生: ブルターニュ地方〕

|

|

2009年6月

Tag: 論考、仏ノワール史再考、ブルターニュ産ミステリー

|

|

|

|

|

|

|

例えば海。

|

|

|

「午後11時、快晴。カモメが独特の鳴き声をたてながら船上を過ぎていく。サバ漁から戻ってきた小型漁船の周りを十数羽が旋回していた。(…)一羽がトロール漁船後部のケースを見つけだす。新鮮な魚をどう手に入れるかよく知っているようだった。オレンジ色のくちばしで蓋を開けると魚を一匹を飲みこんだ」

|

|

|

北の孤島、漁民の日々を歌い上げた小説ではありません。押し寄せてくる旧日本帝国軍残党、そしてKGBの暗殺者たちをベレッタBM59で皆殺しにしていく物語(『精神暗殺者』、カー著、1984年)からの一節です。

|

|

|

あるいは地平まで広がっていく麦の畑。

|

|

|

「沈みかけた太陽、小道には金色にまぶされた菩提樹たち。その先には盆地が緑色に広がっていき(…)地平線まで畑が続いている。黄色い麦の先に教会の風見鶏だけが見えた」

|

|

|

窓の外に牧歌的な風景。麦畑を見つめていた男はこの数時間後に死を迎えることになります。見せかけに蝕まれた家族の崩壊を見届けることなく。(『死の夜想曲』、ジャン=フランソワ・コアトムール著、1964年)。

|

|

|

|

|

|

本サイトが頻繁に使用している用語で、フランス語だと違和感がないのに邦訳が奇妙な語感を残す単語が幾つかあります。その最たる例が地方主義(レジオナリスム)です。元々は舞台を地方各地に設定していく作品、あるいは作家を形容するために使われてきた言葉(例えばプロヴァンス作家のピエール・マニャン)なのですが、90年代中盤以降に新しい意味合いを持つようになりました。「地方ミステリー」(ポラール・レジオナル)の組合わせでもよく見られる表現で、こちらは例えば「郷土ミステリー」、「御当地ミステリー」と訳していくことも出来るかと思います。もし「地方主義」の訳語が硬く感じられるようでしたら「地方色重視」と読み替えていってください。

|

|

|

1990年代中盤。この時期にミステリー業界の活性化が始まったのを受け、フランス各地の地方在来出版社がミステリー出版に手を伸ばし始めます。結果ローカル限定で流通する作品が多く見られるようになりました。首都では全く無名でも地元では人気作家、サイン会も大盛況、そんな状況が多々見られるようになってきます。

|

|

|

[セリ・ノワール監修者の]パトリック・レナルはブルターニュ・ミステリーを巡るもう一つの紋切型にも首を傾げてみせる。「「…]一部の作家たちは(全員ではないので気をつけて)地方で文化アイデンティティーを強調することでローカルに本を売ろうとしている」

|

「ケルト間の祝祭」

ル・テレグラム紙

2001年8月13日付

|

|

郷土色重視の動きが特に目立ったのがブルターニュ、そして南仏(特にマルセイユ)の二ヶ所でした。本稿ではその一方の極、ブルターニュに焦点を当て、現在につながる地方ミステリー隆盛がどのように発生してきたのかを見ていくことにします。

|

|

|

|

|

|

ブルターニュ地域圏:面積約2万7千平方キロメートル。人口280万。5世紀のケルト人流入以降、独自の歴史文化圏を形成。半島先端に向かうにつれてその傾向は強くなり(低ブルターニュ)、仏語圏とブルトン語圏が重なりあってきます。酪農と漁業の地、そしてヴァカンスの目的地。きつい傾斜の屋根、対角線を強調した壁、角の多い建物、そういった風景に「真のブルターニュ」を見ている者も少なくありません。

|

|

|

90年代末、この地で3つの出版社がミステリー/ロマン・ノワールの大ブームを演出していきました。アラン・バルゲン社。リヴェディシオン社。そして霧の大地社です。

|

|

|

|

|

ラネステルの霧雨

|

|

ジャン・ファイエ著

|

|

|

[初版] 1992年

パレモン社

(サン・エヴァルゼク)

|

|

Les Bruines de Lanester / Jean Failler

-Saint Evarzec : Editions du Palémon.

-11 x 18cm. -1992.

|

|

|

|

|

|

【1】 先駆者/ジャン・ファイエ〜アラン・バルゲン社

|

|

|

1992年、ジャン・ファイエ作による「女刑事マリ・レステル」連作第一弾『ラネステルの霧雨』出版。ブルターニュ産ミステリーはこの年に誕生しています。この連作は全国TV局でドラマ化もされ(フランス3局、98年)、現在まで30冊を超える長寿シリーズとなっていきます。

|

|

|

「女刑事マリ・レステル」の成功には時間、そして忍耐が必要でした。92〜94年にかけ、シリーズ全体の売り上げは3500冊にも満たなかったという出版社パレモンの証言が残されています〔註〕。風向きが変わり始めたのは95年。ジワジワと人気を高めた「マリ・レステル」は95〜96年の2年間で計5万部を売り切ってしまいます。

|

〔註〕

「ミステリー出版社:

アラン・バルゲン」

ル・テレグラム紙

1997年2月20日付

|

|

元々郷土料理のレシピ集から事業を起こしたアラン・バルゲンはこの「女刑事マリ・レステル」の成功を前に出版戦略を大きく変えていきます。「地元産ミステリーは売れる」の判断。「調査とサスペンス」と命名したミステリー新叢書を96年に創設します。ブルターニュ地方の本格ミステリー化が始まろうとしていました。

|

|

|

|

|

踊る不良児たち

〔ガバチョ警視の事件簿その1〕

|

|

ミシェル・ルアヌール著

|

|

|

[初版] 1996年

アラン・バルゲン社

(カンペール)

叢書「調査とサスペンス」

|

|

La Java des voyous / Michel Renouard

-Quimper : Editions Alain Bargain.

-(Enquêtes & Suspens).

-11 x 18cm. -1996.

|

|

|

|

|

|

「調査とサスペンス」の初期代表作家がミシェル・ルヌアール氏でした。レンヌ第2大学教授。『ブルターニュを愛する』、『フィニステルを愛する』…一連のブルターニュ紹介本で有名な人物です。「海と大地との融合、巨石墓(ドルメン)と巨大列石(メンヒル)の国」。ブルターニュ・ガイドの公式な第一人者。そんな人物がミステリー界に参入〔註〕。主人公ガバチョ警視は地元ではちょっとした有名人となりました。

|

〔註〕

「ルヌアール:

大学教授ミステリーを書きました」

ル・テレグラム紙

2000年1月3日付

|

|

ほぼ同時期、ブルターニュ出身ではない一作家が「調査とサスペンス」に寄稿を始めます。トゥールーズ生まれのジャン=クリストフ・パンパンでした。ジャン=ベルナール・プイとも親しく、人気叢書ル・プルプでデビューを飾ったこの作家の動きはロマン・ノワール系の愛好者から注目されており、同叢書が全国区で語られるきっかけの一つとなっていきます。

|

|

|

雰囲気が少しずつ落ち着いてきた。刑事への恐怖感は消え去っていく。たぶん島の人々は分かっていたのだ。我々は成すがままなのだ、と。島人のテリトリーの囚人なのだ。[…]

我々は侵入者。否応無く気付かされる。

|

|

|

『ウェサン島を見る者は己の血を見る』

ジャン=クリストフ・パンパン著

|

|

|

パンパンの著作は島人の閉鎖的な性格、村意識を容赦なく描き出していきます。00年4月、モレーヌ島の町長が「島の宣伝に良くない」とパンパンの作品を非難〔註〕。この出来事は全国区まで伝わることはありませんでしたが、ここには後のブルターニュ・ミステリーに広がっていく隔絶、断絶がすでに現れていました。

|

〔註〕

「モレーヌ島町長曰く:

”島にとって良くないね”」

ル・テレグラム紙

2000年4月12日付

|

|

【2】 中継ぎ、展開者/リヴェディシオン

|

|

|

ブルターニュ半島の先端近くを黒山(モンターニュ・ノワール)と呼ばれる丘陵地帯が横切っています。エレ川が南へと流れていて、ほとりにル・ファウエという田舎村(人口約3千人)が位置しています。この小さな村に拠点を置いていたのがリヴェディシオン社です。同社は97年に文庫シリーズ(「リヴポッシュ」)を開始、アラン・バルゲン社の躍進を受けるようにミステリー色を強めていきます。初期の重要作家はガブリエル・ヴィネ、そしてクリスティアン・ドゥニでした。

|

|

|

|

|

アルツ川の溺死体

|

|

ガブリエル・ヴィネ著

|

|

|

[初版] 1998年

リヴェディシオン社

(ル・ファウエ)

|

|

Les Noyés de l'Arz / Gabriel Vinet

-Le Faouët: Liv'éditions.

-(Liv'poche).

-11 x 18cm. -1998.

|

|

|

|

|

|

昔はあちこちの川沿いに風車があった。羽と歯車が水を歌わせていたんだ。一年中毎日お祭りのようなもので、水車がブルターニュ全土を揺るがしていた。ライ麦と小麦を砕いてパン作り、大麦で家畜の餌作り、黒麦でビスケット。歯車が回るよ、回るよ、そして歌いつづけ…

|

|

|

『アルツ川の溺死体』

ガブリエル・ヴィネ著

|

|

|

ブルターニュに引越してきた老画家は水車付きの一軒屋を手に入れるのですが、建物地下には広大な洞窟が広がっており、隠された「秘宝」を巡って殺人事件が発生。トビィ警部とル・ガレク警視が捜査に当たっていきます。

|

|

|

ヴィネは作家デビュー時すでに70才を越えており、1999年に77才で亡くなっています。3年という短い執筆活動の間に計8冊の小説を公刊。首都圏の犯罪小説に匹敵する、あるいはそれを凌駕する作品を残していた数少ない地方在住作家でした。

|

|

|

リヴェディシオンの出版戦略が興味深いのはガブリエル・ヴィネと同時にユーモア・ミステリー作家のクリスティアン・ドゥニを抱えていた点になるでしょうか。ドゥニは美術批評家セバスチャンとその甥っ子ピエールを主人公とした連作で人気作家となっていきます。駄洒落やナンセンス満載。地元民だからこその無礼講でブルターニュの悪口も散々に言っています。「駄」に徹しつつ作品もしっかり売っていく。「年間2〜3冊コンスタントに発表していけば読者層が忠実についてきてくれるようになるよ」〔註〕

|

〔註〕

「クリスティアン・ドゥニ・インタビュー」

エクリール誌67号

2001年10月付

|

|

ヴィネとドゥニの2作家が牽引する形で叢書「リヴポッシュ」のミステリー部門はゆっくりと、確実に点数を増やしていきました。01年からはブルターニュ出身のベテラン作家ジャン=フランソワ・コアトムールの再刊(『死の泉』、『纏足』他)を手がけていくようになります。

|

|

|

【3】 ブルターニュ、ノワール化/霧の大地社

|

|

|

1999年、霧の大地社は会社の創立10周年を記念して新叢書「黒大理石(グラニ・ノワール)」を誕生させます。

|

|

|

モノクローム写真を中心に据え、叢書ロゴ〜題字フォント〜作者名表記の赤地までデザイン性を追求。最初に現物を手にした時、この叢書の装丁の美しさにとても驚いた覚えがあります(オンラインで同様の意見が幾つか出ていました)。現地のカラフルな風景写真をあしらった装丁が主流だった中で、洗練された質感重視の姿勢は何かが変化している印象を強く与えるものでした。

|

|

|

外側だけを洒落てみた訳ではありません。叢書「黒大理石」はそれまで160〜240頁が基準だったブルターニュ・ミステリーに250〜300頁の作品群をぶつけてきたのです。綿密な資料考証を支えとした重厚なミステリー。小説を書くのは初めてという作家が大半だったのですが、それにも関わらずこれだけ下調べが出来ているのには理由がありました。大学研究者やジャーナリストといった資料収集の専門家が作家として続々デビューしてきたのです。

|

|

|

|

|

ベルファスト・ブルース

|

|

リシャール・ドイチュ著

|

|

|

[初版] 1999年

霧の大地社(ディナン)

叢書「黒大理石」 1番

|

|

Belfast Blues / Richard Deutsch

-Dinan : Editions Terre de brume.

-(Granit noir; 1).

-221p. -11 x 17cm. -1999.

|

|

|

|

|

|

叢書「黒大理石」第1弾となったのが『ベルファスト・ブルース』でした。消息を絶った元教え子の跡を追って大学教授ブラクマールがベルファストを奔走していく。作者は元ベルファスト駐在員(BBC、ル・モンド紙)。ブルターニュ拠点の出版社(レンヌの北西約50キロの町ディナン)でありながら、あえてアイルランドを舞台とした作品で叢書を始めた点も先駆者との大きな違いとなっています。確かにケルト繋がりには違いないのですが、地方叢書であってもブルターニュに舞台を限定しない、という明確な意思表明でもありました。

|

|

|

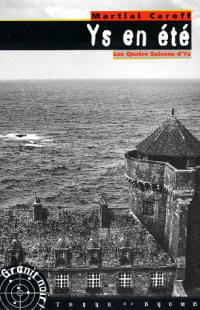

一方「黒大理石」にはブルターニュ神話・伝説を扱ったミステリーも登場してきます。伝説の島イースを現代に再現、その四季を通じて犯罪模様を描き出していく連作「イース島の四季」(マルティアル・カロフ著)でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「イース島の四季」4部作

左から順に

『イース島の秋』(2000年)、『イース島の冬』(2000年)

『イース島の春』(2001年)、『イース島の夏』(2002年)

|

|

|

|

|

|

中でも『秋』の出来栄えは突出しています。神話では海に呑みこまれてしまったイース島が現代に再興されていきます。大理石の教会、市役所がそびえ立ち、喫茶店では「絶滅文明言語研究所(IRLCD)」の学生がお喋りをしていたりします。この研究所で発生した殺人事件を海洋考古学専攻の学生カンタン、ブルーノ警部が協力して解き明かしていきます。イース島神話は6世紀アルモリカ系ブルターニュ王朝と結びついているものですが、アリモリカ最後の王グラドロン・ムールの伝説から近親相姦、娘殺しの主題が導き出され今世紀の殺人劇と重ね合わされています。中世ガロ語による対話の再現など、伝説を現代に変奏していく筆致が非常にスリリングでした。

|

|

|

リシャール・ドイチュ、マルティアル・カロフを「黒大理石」第1世代(99-00年)と呼ぶとするならば、01年以降すぐ次世代作家が登場してきます。『遺伝子指紋』(ヤニック・レティ著、01年)でブルターニュ・ミステリーも遺伝子工学時代に突入。またパトリック・ドゥラエ処女作、パリを舞台にした新感覚のユーモア・ノワール『酔(し)れ者たち』は全国区のミステリー賞(SNCF新人賞)を獲得した初めてのブルターニュ産犯罪小説となっています。

|

|

|

政治紛争(ドイチュ)、中世神話(カロフ)、遺伝子工学(レティ)…郷土色にこだわらず、作家それぞれの手駒と持ち味でブルターニュ・ミステリーを多様化していこう。霧の大地社のベクトルは明快でした。これまでブルターニュ系ミステリーではタブーだった話題、ホームレス・浮浪者問題(『土曜、司教はバスに乗り損ねた』、ベルナール・プシェール著)、さらにはセクト問題(『純潔の紋章エルミン、あるいは薄暗い想念』、ルノー・マリク著)を扱った社会派作品も登場し始めます。

|

|

|

|

|

純潔の紋章エルミン

あるいは薄暗い想念

|

|

ルノー・マリク著

|

|

|

[初版] 2000年

霧の大地社(ディナン)

叢書「黒大理石」 4番

|

|

Hermines et idées noires

/ Renaud Marhic

-Dinan : Editions Terre de brume.

-(Granit noir; 4).

-253p. -11 x 17cm. -1999.

|

|

|

|

|

|

ジャン・ファイエによる「女刑事マリ・レステル」開始(1992年)から10年。仏ミステリー全体の活況を背景とし、もう一つのブルターニュ、より薄暗く、よりコンテンポラリーな風景を扱った諸作が姿を現してきたことになります。

|

|

|

世紀の境目、00年前後のブルターニュ・ミステリーのブームがどれほど大規模だったかを説明するのは難しいものがあります。右肩上がりの出版数、最盛期には「地元産だけで新刊が月に7〜8冊」。各地でミステリー・フェスティヴァル、展示会、講演、サイン会、読書会、文芸喫茶が開催され、地方紙では頻繁に地元作家のインタビュー記事が掲載。首都圏とのパイプも築かれていき、パリのバレンヌ社から発表された『ジャガイモを打ち倒せ』(ジェラール・アル著、01年)は現地紙でも大きな取り扱いを受けていました。

|

|

|

同じ状況を日本国内に移してかえてみると分かりやすい気もします。北海道在住の出版社が次々とミステリー新刊を発表。熊の霊送り=イヨマンテにインスパイアされた連続殺人鬼の物語、北方領土での武器密輸を扱った国際スリラー等々を道産子が買い争っている。そんな姿を想像してもらえば状況の特殊さが見えてくるかもしれません。同時期、仏ミステリー地方主義のもう一つの極は南仏(マルセイユ、ニース)だったのですが、さすがにここまでの過剰な熱気はありませんでした。

|

|

|

|

|

|

ブルターニュ産の犯罪小説はどうあるべきか、作家、読者、出版者がそんな話題を真剣に議論していたのもこの時期でした。

|

|

|

『土曜、司教はバスに乗り損ねた』の成功は作家ベルナール・プシェル独自の文体によるものだ。「霧の大地社」文芸局長ドミニク・ポワソンはこう発言。しかしリヴェディシオン社のリオネル・フォルオはこの見解に反対し、「文体など追求し始めると回らなくなる」と主張。(…)「難しいことをしても駄目、古典派に留まるべきだと思う」と述べた。

|

「郷土ミステリー:

犯罪は金になる」

ル・テレグラム紙

2000年10月18日付

|

|

この手の議論は古くからあるもので、例えばマスク社(ミステリー/スリラー古典派)とセリ・ノワール(ロマン・ノワール派)の対立をミクロコスモスで蒸し返しているだけだとも言えます。しかしこういった議論が許される活気があったからこそ、ブルターニュ産ミステリーが県境を越え、首都圏に波及するインパクトを持ちえたというのもまた事実です。

|

|

|

一時の熱気は冷めたとはいえ、現在でもブルターニュ産ミステリーの動きには無視できないものがあります。アラン・バルゲン社はこの15年間で30人近い作家に叢書を開放、地方系古典派ミステリーの一大宝庫となっていきます。また上に『純潔の紋章エルミン』の写真を掲げた作家のルノー・マリクは自身で出版社経営に乗り出し、07年には「ポラール・グリモワール(幻想魔術ミステリー)」という新叢書を発足させています。以前、『純潔の紋章エルミン』に触れてある記者がこんな書き方をしていました。

|

|

|

現在のブルターニュ産ミステリーに傾向として見られる、無味乾燥な作品を書くのか、それとも過激な文学をやっていくのかという選択肢を前にルノー・マリクは後者を選んでいく。

|

「純潔の紋章エルミン:

リアリティーは激痛を越えて」

ル・テレグラム紙

2000年4月23日付

|

|

なぜ90年代末のミステリー地方主義は(南仏からではなく)ブルターニュから始まったのか。そしてなぜそれが「ノワール化」を経て共同体内部での「選択肢」、むしろ対立を発生させていったのか。簡単に回答の出てくる問いかけではありません。例えばブルターニュ地方が文化的には英国・アイルランドと近い距離関係を維持している。そんな事実がミステリー隆盛の基盤にはあるはずです。またこの地域圏は自殺者の割合が非常に高いことで知られています〔註〕。この社会現象がノワール化の背景にある可能性は否定できません。より大きな視点を導入していった時、グローバリゼーションに拮抗する「ローカリゼーション」(地方型価値の再発見)という動きを読み込んでいくこともできると思います。

|

〔註〕

「年間900人を超える自殺者。ブルターニュは悲しくも穏やかならぬ記録を保持している。」

「自殺問題:

ブルターニュは理解しようとしている」

ル・テレグラム紙

2002年2月27日付

|

|

仏ミステリー史において、このブルターニュの大ミステリー・ブームから「地方主義」の意味合い、価値、役割が大きく変わっていったことになります。現在、フランスで「ミステリーを読む」という行為にはこの新しい「局所性」をどう引き受けるのか、引き受けないのかという選択が含まれています。例えば今でもブログ上で二人の優れたフレンチ・ミステリー読みが情報を発信しているのですが、一方(クロード・ルノシェ氏)は地方出版社の作品を重視しているのに対し、もう一方(ジャン=マルク・ラエレール氏)は基本的にブログ上では言及しないというスタンスを貫いています。

|

|

|

フレンチ・ミステリー、そして仏ロマン・ノワールをめぐる「ローカル性」の問題は作品内、出版業界でこれからも姿形を変えて現れてくるはずです。鄙びた黒vs都市の黒。地方出身で最重要なノワール作家の一人、エルヴェ・ジャウアンの一節を引用して仏ミステリー地方主義、ブルターニュ篇の結語とさせていただきます。

|

〔註〕

「ミステリーは根を張って」

エクスプレス紙

2000年2月17日付

ちなみにこの発言は2000年11月19日付のウエスト・フランス紙で「マルク・ヴィラールの発言」として紹介されているのですが、ヴィラールはブルターニュと縁の深い作家ではないので同紙記者の引用ミスと思われます。

|

|

「社会批判と悲劇。ブルターニュの郷土ミステリーにはこの大事な二つが欠けているよ」〔註〕

|

|

|

|

|

【書誌(新聞/雑誌記事。発表年代順)】

|

|

|

・「ミステリー出版社:アラン・バルゲン」

Alain Bargain l'éditeur de polars / FM

(Le Télégramme 20/02/1997)

|

|

|

・「ルヌアール:大学教授ミステリーを書きました」

Renouard : le prof qui écrivait des polars.

(Le Télégramme 03/01/2000)

|

|

|

・「ミステリーは根を張って」

Le Polar prend racine / Marianne Payot

(L'Express 17/02/2000)

|

|

|

・「モレーヌ島町長曰く: ”島にとって良くないね”」

Le maire de Molène: "ce n'est pas bon pour l'île"

(Le Télégramme 12/04/2000)

|

|

|

・「純潔の紋章エルミン:リアリティーは激痛を越えて」

Hermines et idées noires : la réalité dépasse

l'affliction

/ Jean-Luc Germain

(Le Télégramme 23/04/2000)

|

|

|

・「郷土ミステリー:犯罪は金になる」

Polars régionaux : Le crime paie / Yves Lois

(Le Télégramme 18/10/2000)

|

|

|

・「ケルト間の祝祭」

Festival interceltique / Pierrig Guennec

(Le Télégramme 13/08/2001)

|

|

|

・「クリスティアン・ドゥニ・インタビュー」

Christian Denis interview

(Écrire Magazine, No 67. Octobre 2001)

|

|

|

・「自殺問題:ブルターニュは理解しようとしている」

Suicide : La Bretagne veut comprendre / Yvon Corre

(Le Télégramme 26/02/2002)

|

|

|

|

|

|

【書誌(書籍、小説のみ。引用順)】

|

|

|

・『精神暗殺者』 カー著

Mental / Kââ

-Paris: Fleuve Noir. -(Spécial-Police; 1911). -1984.

|

|

|

・『死の夜想曲』 ジャン=フランソワ・コアトムール著

Nocturne pour mourir / Jean-François Coatmeur

-Paris: Denoël. -(Crime Club; 229). -1964.

|

|

|

・『ウェサン島を見る者は己の血を見る』

ジャン=クリストフ・パンパン著

Qui voit Ouessant voit son sang / Jean-Christophe Pinpin

-Quimper : Alain Bargain. -(Enquêtes & Suspense).

-1999.

|

|

|

・『モレーヌ島を見る者は己の苦痛を見る』

ジャン=クリストフ・パンパン著

Qui voit Molène voit sa peine / Jean-Christophe Pinpin

-Quimper : Alain Bargain. -(Enquêtes & Suspense).

-1999.

|

|

|

・『死の泉』(再刊 ジャン=フランソワ・コアトムール著

Morte fontaine / Jean-François Coatmeur

-Le Faouët: Liv'éditions -(Liv'poche; 55) -2004.

|

|

|

・『纏足』(再刊) ジャン=フランソワ・コアトムール著

Baby-foot / Jean-François Coatmeur

-Le Faouët: Liv'éditions. -(Liv'poche; 40). -2002.

|

|

|

・『イース島の秋』 マルティアル・カロフ著

Ys en automne / Martial Caroff

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 6). -2000.

|

|

|

・『イース島の冬』 マルティアル・カロフ著

Ys en hiver / Martial Caroff

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 9). -2000.

|

|

|

・『イース島の春』 マルティアル・カロフ著

Ys au printemps / Martial Caroff

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 18). -2001.

|

|

|

・『イース島の夏』 マルティアル・カロフ著

Ys en été / Martial Caroff

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 21). -2002.

|

|

|

・『遺伝子指紋』 ヤニック・レティ著

Empreinte génétique / Yannick Letty

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 15). -2001.

|

|

|

・『酔(し)れ者たち』 パトリック・ドゥラエ著

Brindezingue / Patrick Delahais

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 12). -2001.

|

|

|

・『土曜、司教はバスに乗り損ねた』 ベルナール・プシェール著

Samedi, l'évêque a raté le bus / Bernard Pouchèle

-Dinan : Terre de brume. -(Granit noir; 2). -2000.

|

|

|

・『ジャガイモを打ち倒せ』 ジェラール・アル著

Il faut buter les patates / Gérard Alle

-Paris: La Baleine. -(Ultimes; 3). -2000.

|

|

|

|

|

|

|

|

] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010 |

|