「――おぬしには祖父母から受け継いだ強い霊力が備わっておるが、その使い方がまるでなっておらん。今日からその方法をみっちり叩き込んでやるから覚悟せい」

「れ、霊力と……はあはあ……砂浜を五キロもマラソンする事に……ど、どんな関係があるんですか……ぜえぜえ」

梵能寺の境内で、汗まみれになった草助が地べたに座り、恨めしそうな声を上げる。傍らで小さな腰掛けに座る八海老師は、草助のシャツを脱がし、竹の枝で背中を叩いて無理矢理立たせた。

「マラソンなど準備運動じゃい。ほれ、誰が休んでいいと言った。次は足を肩幅まで開いて中腰を三十分。それが終わったら木刀素振り二千回じゃな」

「ひぃ〜っ」

草助は泣きそうな声を出すが、八海老師に容赦はない。少しでも草助の姿勢が崩れると、ぴしゃりと竹の枝で叩く。手足をぶるぶる震えさせ、草助は歯を食いしばって従う。気が遠くなるほどの三十分が過ぎ、素振り用の重い木刀を振り続ける草助は、もう限界だと悲鳴を上げた。

「う、腕がもげそうです老師」

「そう言ってもげた奴などおらん。安心せい」

「鬼だ、鬼がいる」

「そもそも鍛え方が足りんから先日のような事になるんじゃ。霊力の制御も必要じゃが、その前に基礎的な体力を身に付けねば話にならん。無事に戻って来れたのはたまたま運が良かっただけと心得よ」

「は、はい」

この修行を始める事になったのは、数日前の出来事が原因である。その日の事を思い出して、草助は苦い顔をした。

遡ること三日前の昼下がり。草助は八海老師に呼ばれ梵能寺を訪れていた。

「――それで老師、今日はどんな用件で?」

「ここから少し離れたところに森があるじゃろう。そこに旧華族の建てた古い洋館があるんじゃが、持ち主が一ヶ月ほど前に亡くなってのう。彼には子供がおらんかったし、洋館もそのままになっておったんじゃが、ここ最近になって無人のはずの部屋に明かりが付いていたり、建物の中をうろつく人影を見たという噂が絶えないんじゃ」

「ふむふむ、主なき洋館に起きる怪異ですか」

「洋館は明治時代からの貴重な洋風建築ということで、市が引き継いで資料館にする予定らしいのじゃが、人が洋館に足を踏み入れると次々に怪奇現象が起きるという。そこでワシに除霊の依頼が来たのじゃが、あいにく他の用事と被ってしまってな。そこでおぬしを呼んだのじゃ。この仕事、成功すれば報酬も出るがどうじゃな?」

「引き受けましょう」

常に貧窮している身としては断る道理もなく、草助は真顔で即答する。

「う、うむ。では頼んだぞ。くれぐれも油断せぬように」

「大丈夫ですよ。すずりもいる事ですし、サクッと解決してきますから」

心配無用、と笑いながら草助は席を立つ。八海老師は去っていく弟子の後ろ姿を眺めながら「どうも不安じゃのう」と一人呟いた。

梵能寺から愛車のスーパーカブを十分ほど走らせた場所に、目的の森がある。森の入り口には錆の浮いた鉄門と、その先に木々に囲まれた石畳の通路が続いている。紺の着物に茶袴という妖怪退治用の衣装に身を包んだ草助は、鉄門の前にバイクを止め、ブーツの踵で石畳を踏みならしながら森の奥を目指す。途中で小さなトンネルがあり、それをくぐると季節外れの花が咲き乱れたバラ園へと出た。

「秋だってのに花が咲くとは……この妙な雰囲気といい、確かにここは普通じゃないな」

洋館の敷地に入ってすぐ、草助は空気が肌にまとわりつくような違和感を感じていた。バラ園を抜けた先は緑の芝生が広がり、その中央に古びた洋館が静かに佇んでいる。ふと視線を感じて二階の窓に目をやると、そこに人影が見えた。人影はじっと草助の方を見ているように思えたが、すぐに館の奥へと消えてしまった。

「なるほど噂通りだな。すずり、準備はいいか?」

「いつでもオッケー。さっさと片付けて給料もらってさ、ぱーっと食べに行こうぜー」

上手くいけば食事にありつけるという期待もあって、すずりは上機嫌である。草助は洋館の玄関までやってくると、八海老師から預かった青銅の鍵を使って中へ足を踏み入れた。昼間だというのに洋館のロビーは薄暗く、周りがよく見えない。草助が照明のスイッチを探して壁伝いに歩いていると、前触れもなくロビーの明かりが点く。

「おっと、スイッチ入れてくれたのかすずり」

振り返ると、すずりは壁から離れた場所で、おやつに持ってきた甘栗を食べているだけ。

「ん、なにが?」

「明かりを付けてくれたんじゃないのか?」

「アタシは知らないよ。草助がやったと思ってたけど」

「だとしたら誰が?」

「そんなの決まってんじゃん。どうやら歓迎されてるみたいだよ」

「……そうだな。よし、館の中を調べよう」

すずりと共に一階の奥へと進んだ草助は、ひとつひとつの部屋を見て回った。館の中は高級そうな家具や装飾品が多く並んでいたが、館の主が亡くなって一ヶ月も経つというのに、どれも埃ひとつ落ちておらず、人が住んでいるかのように綺麗である。奇妙に思いつつも部屋を回ると、特に広い部屋があり、そこには和洋を問わず様々な甲冑やからくり人形、民族衣装を着たマネキンなどがずらりと並んでいる。

「これは凄い。どれもレプリカじゃなくて本物ばかりだ。主が生前コレクションしていたのかな」

「アンタの商売もそうだけどさ、こんな古いガラクタ集めてなにが楽しいんだろ」

「分かってないな。こういうのは浪漫だよ浪漫。現代で作られた物より優れてる道具や美術品は世の中にいっぱいあるんだよ。最先端の機械でも不可能な、職人の経験や勘でしか作れない緻密な構造や細工。それが作られた理由や時代背景だとか、そういうのを感じたり調べたり、想像したりするのが楽しいんじゃないか」

草助は熱弁を振るうが、すずりは半ば聞き流しで興味なさげな顔である。

「ふーん。アタシは食い物の方がいいな」

「はあ、これだから女って生き物は」

素っ気ない返事が返ってきて、草助はがっくりと肩を落とす。気を取り直して部屋の中を調べ回り、部屋の中央にある銀色の西洋甲冑の前で草助は足を止めた。槍の先に斧を取り付けた武器を持ち、甲冑は部屋を警備するかのように仁王立ちしている。草助は甲冑の兜を覗き込み、中身がない事を確かめると、自嘲気味に笑う。

「はは、さすがに人が入ってたりはしないか。それにしてもなかなか立派な出来の――」

興味深そうに甲冑を見つめていると、草助はなにかに足首を捕まれてぎょっとする。思わず踏み出しそうになったが、足はがっちりと固定されて身動きが取れない。

「なっ、なんだ?」

バランスを崩しそうになってあたふたしていると、突然甲冑が音を立てて震え出す。そして次の瞬間、中身のないはずの甲冑が、斧槍を草助めがけて振り下ろしてきた。

「うわあっ!?」

「危ない!」

振り下ろされた斧が草助の額を割るかと思われた直前、すずりの伸ばした髪が刃先を弾き飛ばし、草助の前髪をかすめて床にめり込んだ。

「た、助かった……」

草助はその場に尻餅をつき、冷や汗をかきながら呟く。その時、草助の膝丈ほどの黒い影が素早く部屋から出て行くのが視界の端に見えた。

「あ、あいつがこの館に住み着いてる妖怪か」

「ふざけた真似してくれるじゃん。行くよ草助、いつまで座ってんのさ!」

すずりに尻を蹴飛ばされ、草助は慌てて立ち上がり部屋を出る。廊下に飛び出ると、突き当たりの角を小さな影が走り去っていくのが目に映った。後を追いかけて角を曲がると階段があり、上の方から小さな足音が遠ざかっていくのが聞こえる。階段を駆け上るとホールの上を横切るバルコニーがあり、その奥にある重い扉が閉じる音がした。

「あの奥に逃げ込んだようだな。準備はいいかすずり」

「いつでもオッケー。イタズラ好きにはお灸を据えてやらなくちゃ」

そっと扉に近付き、草助は扉に触れる。鍵はかかっておらず、扉は苦もなく開いた。部屋の中は全く明かりが入らないようになっていて、自分の手元すら見えないほどの闇に包まれていた。草助とすずりは二歩、三歩と部屋の中央へ向かう。すると洋館に入ったときと同じように、いきなり点いた照明の光が目に射し込む。

「うっ」

一瞬目が眩んだ草助は身構えたが、なにかが襲ってくる気配はない。しばらくすると目も慣れてきて、部屋の様子を知る事が出来た。

「な、なんだこの部屋は?」

壁は全て本棚で、分厚い書物が隙間なく並んでいる。しかし草助とすずりが驚いたのは本ではなく、中央にある大きなベッドを取り囲むようにして、大量の西洋人形が座っている事であった。その数は少なく見積もっても百以上はあり、新しい物から古い物まで様々だが、一階の部屋と違って和風人形は混じっていない。どれも綺麗な洋服を着ていて、ひとつふたつなら女の子が喜ぶのだろうが、これだけ数が多いとさすがに気味が悪かった。

「どうやらこっちが本命の趣味だったらしいな。これだけの数をよく集めたもんだ」

「感心してる場合じゃないよ。草助も感じるだろ?」

言われて感覚を研ぎ澄ますと、部屋全体から異様な気配が漂い始めているのを感じた。

(妖気――!)

そう思った瞬間、部屋中の人形が一斉に草助たちの方を向く。一瞬目を疑ったが、人形たちは確かに感情のない瞳で草助を凝視している。するとどこからともなく、生気のない声が部屋に響き渡った。

「出ていって……ここはお父様と私たちだけの場所よ。屋敷を荒らさないで」

どこか幼い印象の、女の声だった。草助は声のした方に目を凝らすと、それはベッドの枕元に鎮座する、一番古びた青いドレスの人形であった。

「お前は一体なんの妖怪だ。なぜこんな悪さをする?」

「私は百年前からここにいるのよ。あなた達こそ後からやってきて、勝手に入り込んで来たくせに」

「そりゃまあそうだが……しかしここは人間の住む場所だ。妖怪が居座るべきじゃない」

「あなたも他の人間と同じ事を言うのね。それじゃあ私も同じ事を言うだけ……この屋敷から出て行きなさい!」

突然、人形の語気が激しくなったかと思うと、妖気が部屋中に充満する。そしてベッドの周りに集まっていた人形たちの瞳が真っ赤に輝き、命を持ったように動き始めたのである。そのうちいくつかの人形の手には、鈍く光るハサミやカミソリが握られていた。

「うっ!?」

草助は一斉にまとわりついてくる無数の人形を手で払い除けたが、百体近い数が相手である。手足にしがみつく人形に気を取られている隙に、カミソリを持った人形が顔面に飛びかかってきた。すんでの所で首を逸らし、幸いにも頬の薄皮を切られた程度だったが、傷口からは鮮血が流れ落ちてカーペットに染み込んでいく。

「こ、こりゃまずいぞ。すずり!」

「合点!」

合図と共にすずりは紅い筆へと変化し、草助の掌に収まる。草助は筆を握りしめ、周囲の人形を薙ぎ払った。筆先で払われた人形は、すずりの力によって妖力を寸断され、糸が切れたように落下して動かなくなる。

「よし、この調子でどんどん行こう」

筆の薙ぎ払いによって、人形は次々に床へ落ちていく。十体か二十体か、あるいはそれ以上――人形を払い続けながら、すずりは違和感を感じて草助の心に語りかける。

(なんかヘンだよ。こいつらちっとも減らないし、それに手応えがないんだ)

「言われてみれば確かに……なにか様子がおかしいな」

目の前の数体をまとめて薙ぎ払いながら、草助は目撃する。奥の床に転がっている人形が、再び目を覚ましたように動き始めるのを。

「ど、どうなってるんだ? 全然効いてないじゃないか?」

(そんなはずないよ。多分なにか秘密があるんだ。まずはそれを見つけなきゃ)

「この状況でそんな余裕……うわっ!」

人形の一体一体は大した力もなく、今の草助でも手強い敵ではない。しかし一度払いのけても、人形は再び起き上がっては草助に向かってくるのである。その間、草助の霊力はどんどん消耗し、身体が重くなっていく。一方の人形は勢いに些かの衰えも見せず、押し寄せてくる事を止めない。草助の不利は目に見えて明らかであった。

「こっ、この! あっちいけ、近付くんじゃないっ!」

(落ち着きな草助、集中力切らしたら……!)

霊力が底をつきかけ、さらにすずりの力が通じない事で草助の恐怖心は限界に達し、やみくもに筆を振り回すという愚挙に出てしまう。そのあまりに隙だらけな状態を見逃さず、背後から飛びかかった人形が、草助の背中にハサミを突き立てた。

「ぐ……ッ!?」

ハサミの刃は着物の生地を突き破り、皮膚を抉る。幸いにも大した傷にはならなかったが、草助は鋭い痛みに顔を歪めながら、背中に張り付いた人形をもぎ取って壁に投げつけた。

「だ、ダメだ……やっぱり僕には無理だったんだ」

(男が簡単に諦めてどうすんのさ。今までだって鬼や餓鬼をやっつけてきたじゃん)

「僕は素人だって何度も言ったろ! お前の力をアテにしてなきゃ、妖怪なんかと戦えるわけないじゃないか!」

(ああもう……このバカ!)

人形は草助が逃げ腰になったと見るや、一斉に雪崩を打って襲いかかる。

「出てけ……この屋敷から出て行けーーーーーーっ!」

「ひいいいいいいいいいいいっ!?」

草助は人形の群れに追い立てられ、命からがら洋館から飛び出すのだった。

「――おぬしが尻尾を巻いて逃げ出したおかげで、ワシの面目は丸潰れじゃ。その罰として、当分はワシの言葉に従順に従うこと。異論は認めんぞ」

逃げ帰ってきた草助を怒鳴る代わりに、八海老師はこう言った。数日して草助の傷が癒えてくると、無茶なトレーニングメニューを課され今に至るのである。

「時に草助よ。今度の妖怪は自分の手に負えぬと思っておるか?」

中腰の姿勢を続ける草助の膝や肩、腕の上に水の入ったお椀を置き、八海老師が訊ねる。

「ぐぐ……そ、そりゃ無理ですよ……」

「ほう、それはなぜじゃ?」

「だ、だってあんな沢山いるし、すずりの力も効かな……んぎぎ……っ!」

「馬鹿者。すずりを使って封じられぬ妖怪などおらんわい。今回おぬしが負けたのはすずりのせいではなく、おぬしが力の使い方を知らなかったからじゃ」

「ち……力の使い方と言われても……ふんぬぬぬっ!」

「まず第一に、霊力は肉体に数カ所あるチャクラという場所から発せられるのじゃが、おぬしはそれを全て開きっぱなしの状態で霊力を使っておったのじゃ。確かに強い力は出ておったろうが、効率はすこぶる悪い。すなわち十の力で済む場合でも、常に百の力を出し続けていたというわけじゃ。だから少し力を使っただけで身動きが取れないほど消耗してしまうんじゃよ。ほれ、身に覚えがあるじゃろうが」

確かに八海老師の言うとおりであった。人形の群れは言うに及ばず、餓鬼の塊を退治した時も力を使い果たし、動けなくなった記憶が蘇る。

「それで……ど、どうすればいいんです?」

「そもそも霊力とは、魂に眠る根源の力じゃ。普通の人間はそのほとんどを使わず生涯を終えるが、ワシら妖怪退治屋は自分の意志で霊力を引き出し制御する。そうでなくては人間が妖怪と渡り合う事などできんからのう。修行を積みチャクラのコントロールが出来るようになれば、一の霊力を十に、十の霊力を百まで練り上げることも可能となる。何事も無駄遣いしていては長続きせんという事じゃな」

「理屈はわかりましたが……どちらかというとこれ、体育会系の無茶な特訓にしか思えないんですけど……うぐぐっ」

「つべこべ言うでない。ほれ、背筋が曲がっておるわい」

パシン、と乾いた音が響くと共に、草助の背中に真っ赤な跡が付く。目が覚めるような痛みに、草助は涙目になりながら背筋を伸ばした。その後も容赦のないしごきは続き、全てのメニューが終わった時には、草助は大の字に転がって指一本も動かせないほど疲れ果てていた。

「うむ、いい具合にくたびれたな。ほいじゃここからが本番じゃ。さあ身体を起こせ」

無理矢理上体を引き上げられた草助は、あぐらをかいた姿勢で、かすれるような声で呟く。

「も……無理ですって……へとへとで……頭も回りませんよ……」

「だから都合がええんじゃないか。そのまま目を閉じてなにも考えるな。ワシの声を聞きながら、ただ静かに己の内側を見つめよ。お前は今、深海の底へ沈んでいく。深く深く――」

草助は言われるがままに、真っ暗な海の中を沈んでいく様子を思い浮かべる。疲れきっているせいかそれ以外の事は考えられず、やがて音や匂い、皮膚への感触といった五感が消え失せ、ついには肉体そのものを感じなくなった。有るのは深い闇を進む己のみ。

(……?)

小さな光が見えた。それはゆっくりと近付き、次第に大きくなる。日の光のように暖かい、金色の光だった。草助はその光に向かって一直線に進む。光は大きな塊となって迫り、ついには草助を取り込む。みなぎるような力を感じた瞬間、草助の意識は一気に現実へと引き戻された。

「――よし、ゆっくりと眼を開け」

我に返ってみると、草助は体中に不思議な活力がみなぎっているのを感じて驚きを隠せなかった。手足や自分の身体を見てみると、ぼんやりと輝いている。実際に光っているわけではないのだが、そう感じられるのである。

「うむ。第一段階は成功といった所じゃな」

「すごい。今までの疲れが嘘みたいに身体が軽いですよ。身体の内側から力が溢れてくるというか」

「それが霊力を引き出した状態じゃ。身体に霊力が満ちておれば肉体の耐久力も上がり、傷の治りも早くなる」

「だから以前老師が怪我をした時もすぐに動けたんですね。それにしても、一体どうやったんです?」

「霊力を引き出すには雑念を捨て、自分の意識に全ての感覚を集中する。そこから精神のの最も奥深い場所へ意識を持っていく。その時、五感は消え去り己だけがある状態になったじゃろう。それを第六の感覚、すなわち霊感を開くというのじゃ。霊感を開くには限界まで高めた集中力が必要じゃが、コツを掴むまでは雑念を捨てるのが難しい。だから肉体を追い込み、余計なことを考えられぬようにしたわけじゃ」

「なるほど……暗闇の中で不思議な光を見ましたけど、あれが僕の霊力だったのか」

「うむ、今回引き出したのはほんの一部に過ぎんが、最初からそれだけの力を出せるとは大したもんじゃのう」

「はっはっは、いやあそれほどでも」

草助が照れ笑いをしていると、八海老師が竹の枝に念を込めて草助の額をぴしゃりとやる。その途端、草助の身体に満ちていた霊力がふっと消え、再び猛烈な疲労に襲われた草助はその場にへたり込んでしまう。

「あっあああ……かっ、身体が一気に重く……!」

「調子に乗るな馬鹿者。霊力の制御は初歩の初歩、基本中の基本じゃ。当分の間はこの修行を繰り返し、感覚を身体に憶えさせるのが課題じゃぞ」

「またこれをやるんですか!?」

「当たり前じゃ。自力で霊力も引き出せんのでは話にならん。嫌ならさっさと技術を身に付ける事じゃな」

「じ、地獄だ……」

力なく呟くと、草助は地面にばったりと倒れ込んだ。

三日後、大学の食堂でテーブルに突っ伏している草助を、明里が心配そうに覗き込む。

「ね、ねえ筆塚くん、なんかここ数日ずっとその調子だけど、大丈夫?」

「いやあ……あまり大丈夫じゃないというか……全身筋肉痛で動くのもつらいというか……」

全く生気のない声で草助は返事をする。それを横目で見ながら特盛りカレーライスを口に運んでいたすずりは、スプーンを口に咥えて草助の背中を強く叩く。

「ごふうっ!? あががが……!?」

「ったく、情けないねー。ちょっと稽古つけてもらったくらいでさ」

「あのな、ちょっとなんてもんじゃ……うおっおおお……」

引きつったように悶絶する草助の姿に、明里も思わず苦笑する。

「稽古って、絵を習いに行ってるんじゃなかったの?」

「昔から芸術には持久力も必要じゃ、とか言われて体力作りはやってたんだけど……ここ数日はそれが三倍どころかそれ以上に」

「な、なんかものすごくハードそうなんだけど。どうしてそんな事してるの?」

「ああ、そのなんというか。余計な雑念を消して集中するため……かな。無我の境地を目指すみたいな」

妖怪退治のために修行しているとも言えず、草助は当たり障りのない言葉を並べて誤魔化す。

「へえ、つまり精神修行ってわけね。でもどっちかというと、体育会系の無茶なしごきを受けた後みたいに見えるんだけど……なんで?」

「そっ、それはえーと」

返事に困って草助が視線を泳がせていると、カレーを口に運びながらすずりが答える。

「草助がドジ踏んだからだよ。ったく、みっともないったら」

「あああっ、それは黙ってる約束だったろ!」

「んっふっふー、さてどうだったかなあ、ケケケケケ」

すずりは咀嚼していたカレーライスを飲み込むと、とても悪そうな顔でニタリと嗤う。

「な、なにが望みだ」

「すずりさんはカレーのおかわりとチャーシュー麺をご所望ですことよ?」

「ぐぬぬ」

致し方ない、とばかりに草助は財布から千円札を出しすずりに握らせる。残っていたカレーを全て平らげると、すずりは食券を買いに走っていった。

「……ところで筆塚くんは食べないの?」

と明里が訊ねると、

「今のですっからかんになったよ、とほほ」

草助はため息と共に再びテーブルに突っ伏した。

話は戻って梵能寺の本堂。霊力を引き出した状態に草助が慣れてくると、八海老師は草助と共に座禅をし、霊力についての説明をする。

「――さて、次に霊力の制御じゃが、それに必要なのは集中力とイメージ力じゃ。霊力の流れを具体的にイメージする事で、制御は初めて可能になる。霊力の形をぼんやり考えているだけでは、自分の意志もぼんやりとしか反映されぬぞ。霊力の制御を実現するためにも、霊感を開いた状態まで一瞬で持って行ける集中力が必要じゃ。これからは自分の集中力のみで霊力を引き出すところまで出来ねばならんぞ」

「……なんだかものすごく難しそうなんですが」

「まあ聞け。集中力を養うにはまず、五感を磨く事が必要じゃ。感覚に意識を集中させる事で雑念を消し、同時に肉体が持つ真の力を発揮する事が出来る」

「肉体の真の力?」

「うむ。人間は本来持つ潜在能力の数パーセントしかその力を使っていないという話は聞いた事があるじゃろう。霊力は魂の力じゃが、それが宿るのは肉体。霊力を引き出し制御するという事は、肉体の潜在能力を引き出す事でもある。すると当然、身体には大きな負担がかかる。おぬしの稽古を倍以上に増やしたのも、それに耐えられるようにするためじゃ」

「そうだったんですか……」

きつい稽古は単にお仕置きのためだと思っていた草助は、急に恥ずかしくなって肩をすぼめる。

「さて、それでは本格的に集中力を磨く稽古を始めるかの」

そう言って八海老師が指示したのは普通の座禅と変わらなかったが、指先同士が触れている肌の感覚だけに意識を集中しろというものだった。半信半疑ながらも言われた通りにし、草助は目を閉じて感覚だけに意識を傾ける。初めのうちはなにも起こらなかったが、やがて草助の意識は指先にのみ集中し、音も匂いも感じない――つまり霊感を開いた――状態へと近付いていく。やがて指先から掌までが熱を帯び、そこに小さな陽光があるように暖かくなる。草助がゆっくり両目を開けると、自分の手の内に強い霊気が集まっているのを感じられた。

「老師、出来ましたよ!」

うれしさ余ってそう口にした途端、霊力は掌からふっと消えてしまう。

「あああ、せっかく上手く行ったのに」

「集中力が途切れたようじゃな。もう一度やり直し」

「とっほっほ」

「おぬしは絵を描き続けていた事もあって、集中力は元々高いのじゃ。この調子ならさほど時間をかけずに出来るようになるじゃろう」

草助は八海老師の言葉通り、数時間後には安定して霊力を引き出せるまでになっていた。全身に霊力を纏った時とは違い、掌から発せられる霊力は扱いのイメージが容易で、強弱の調整もしやすかった。

「うむ、その状態をいつでも維持できるようにしておれば、無駄に霊力を放出せずに済むじゃろう。今までよりずっと長い時間、妖怪と渡り合う事ができるはずじゃ」

「やった!」

「が、安心するのはまだ早いぞ。ここまでは初歩の初歩だと言ったじゃろう。明日からは違う修行に入るから、今日は帰って身体を休めておれ。ワシはちょっと準備があるでな。それと今夜はすずりを借りるぞい」

そう言うと、八海老師はすずりを連れ、本堂の外へと出て行った。

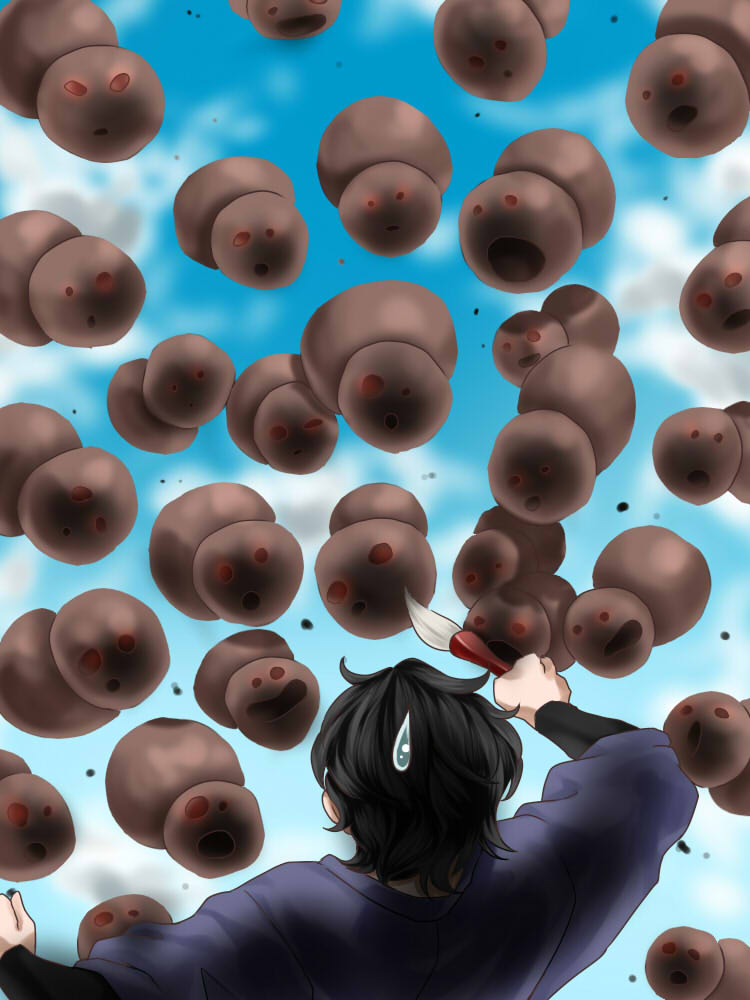

翌日。梵能寺を訪れた草助は、異様な光景に目を見張る。境内には泥で作った雪だるまのようなものがずらりと並んでいて、数えてみると百体ほどもある。高さは三十センチほどで、以前出くわした人形とほぼ同じサイズである。

「なんですかこれは?」

「見てのとおりの泥人形じゃが」

人形と言うより泥だるまという形容の方が当てはまる気がしたが、口に出すのは止めておく草助であった。

「これ、アタシも作るの手伝ったんだぜ。どれも可愛く出来てるだろ?」

と、すずりは得意げな顔をして泥人形の頭をぺちぺちと叩く。彼女が泥遊びをしている場面を想像すると微笑ましいが、泥人形の顔に当たる部分には目と口のような窪みが作られており、無表情で虚空を見つめる様は可愛いと言うより不気味である。

「一人じゃこれ作るの大変だからって泣き付かれてさ。優しいすずりさんは仕方なく手伝ってあげたわけ。汚れるし疲れるしで大変だったんだから、感謝の印に寿司食わせろー。もちろん特上で」

「……ワシ八十でおぬし二十の割り当てなのに、なぜそんなに偉そうなんじゃ?」

八海老師が眼鏡の奥から睨むと、すずりは「そうだっけ」と笑う。

「今日からはこの泥人形を使って模擬戦闘の稽古をする」

八海老師は至って真面目にそう言うが、草助には言葉の意味がピンと来ない。不思議に思っていると、八海老師はお札の束を手に持って、一枚ずつ泥人形に貼り付けていく。

「よし、それでは……むんっ」

八海老師が念じた瞬間、お札を貼り付けられた泥人形が一斉に震え出し、やがて辺りをぴょんぴょんと飛び跳ね始めた。

「こ、これは……!」

「傀儡術の一種で、言うなればワシの思い通りに動くロボットみたいなもんじゃ。これを敵に見立てて、霊力を抑えながら戦う訓練をするのじゃ」

「な、なるほど。これなら安全ですね」

「それはどうかのう」

八海老師の呟きは、草助には聞こえていなかった。

「さて、それじゃ始めるかのう。頼むぞすずりよ」

「あいあいさー!」

促されて紅い筆へと変身したすずりは、いつものように草助の手に収まる。

「よいか、すずりに引っ張られて無駄に力を使い果たすでないぞ。こやつらを全て倒して平気でいられるようになったら、稽古は一段落じゃな。目標は連続百体抜き。途中で霊力が底を尽きたり泥人形に触れられたら、最初からやり直しじゃ」

「わかりました。よーし、どこからでもかかってこい!」

威勢良く草助が言った瞬間、でたらめに飛び跳ねていた泥人形はぴたりと動きを止め、素早い動きで一斉に、草助めがけて雪崩れを打った。

「うわーっ!?」

避ける間もなく泥人形に取り付かれ、草助は重みに耐えかね背中から倒れ込む。しばらくして泥人形は離れていったが、草助の上半身は泥まみれになっていた。むくりと起き上がった草助の顔を見て、八海老師は思わず顔を背けて笑いを堪えている。草助の隣では変化を解いたすずりが、腹を抱えて笑い転げていた。

「草助おぬし、笑いに関してはなかなか侮れんのう……ぷぷぷ!」

「あ、あの顔……カッコ悪……あはははははは!」

涙目になって大笑いする二人を見て「いつか仕返ししてやる」と草助は心に誓うのであった。気を取り直して再び再開した草助は、この稽古が思った以上に困難であることを思い知る。泥人形の動きは素早く、息をついて考える暇がないうえに、動きながら霊力の消費を抑えるというのは集中力が途切れがちで、しかも百の数を相手にするのはそれだけでかなりの体力を消耗する。草助は隙を突かれ何度も泥人形に押し倒されてはやり直し、というのを繰り返して二日が過ぎた。

「――てやっ!」

この頃には草助も慣れてきて、あと少しで目標達成という所まで漕ぎ着けていた。

「八十七、八十八……残り十二体じゃ。あと少しだからと気を抜くなよ」

「分かってます!」

汗だくになりながらも、草助の表情は死んでいない。慎重さを崩さずに泥人形を退治していく弟子の姿に、八海老師も少し満足げである。

「これで最後だ!」

最後の三体をまとめて薙ぎ払い、ついに草助は修行をやり遂げる。

「出来ましたよ老師! ああ……やっと終わった」

大の字になって地面に転がる草助に、八海老師が近付いてこくんと頷く。すずりも草助の手元から離れて人の姿に戻り、ホッと一息ついてから乱れた髪を弄り回す。

「うむ。ひとまずはご苦労じゃった」

「これならあの洋館にもう一度挑んでも大丈夫ですよね」

「よほどのことがない限り大丈夫だとは思うがの」

草助は思い出したように身体を起こし、八海老師に訊ねた。

「ふと思ったんですが、大勢の敵をまとめてやっつけるような大技とかないんです? そうすればこんな手間や時間かけなくても、パッと一気に解決! しちゃったりなんかして」

「ない事もないがのう。おぬしそれを確実に当てられる腕があるのか?」

「あ……」

「大技はリスクを伴うものじゃ。技を外して逆に追い込まれては目も当てられんぞ。まずは基本を確実に身に付けることを考えておればよい」

「は、はい。すみません」

「ともあれ、これで修行は一旦終わりじゃ。まずは自分の不始末のけりを付けてくる事じゃな」

「はい!」

厳しい修行を乗り越え、草助の表情には自信が満ちていた。そして一週間ぶりに、彼は再び森の洋館へ赴くことになった。

「今度こそしくじるんじゃないよ。また逃げ出したりしたら承知しないかんね」

「もうヘマはしないさ。行くぞ」

草助とすずりは再び、人形の待つ部屋へと躍り込む。部屋の中は相変わらず、百体ほどの人形がずらりと並び、一斉に二人の方を向いた。

「また来たのね。あれだけ痛い目を見たのにまだ懲りないの」

ベッドに座る古びた人形が、嘲笑混じりの声を出す。

「今日は前のようには行かないぞ。それを見せてやる」

「そう。だったらもう二度とここへ来る気がなくなるようにしてあげる……!」

人形は再び、雪崩を打って草助に襲いかかる。草助は筆に変わったすずりを手に、飛びついてくる人形を薙ぎ払い続ける。

「稽古の時と同じだ。これなら根負けしたりしないぞ」

(だけど同じ事を繰り返してたら結果は同じだよ。人形は何度も起き上がってくるんだから、その秘密を探るんだ)

「よし……」

稽古によって霊力の消費を抑える事を身に付け、立ち回りにも慣れていた草助なら、相手の様子を探る余裕がある。八海老師は、すずりの力で封じられない妖怪は居ないと言った。それならば、無数の人形は単なる分身であり、本体が操っているはずである。草助は感覚を妖気に集中し、最もそれが強く発せられている場所を探した。

「……あった!」

それはベッドの上に鎮座する、最も古いと思われる青いドレスの人形だった。草助は飛びついてくる人形を薙ぎ払らって一気にベッドへと詰め寄り、青ドレスの人形めがけて筆を振るった。しかしベッドの下から出てきた人形に足首を捕まれて踏み込みが足らず、筆先は空を切る。青ドレスの人形は秘密を知られた事を理解したのか、身を翻して飛び上がり、空中に浮いて草助を見下ろした。

「あなた普通の人間とは違うわね……私の正体を見破った事は褒めてあげる。だけど」

刹那、青ドレスの人形の目が光ったと思うと、強い妖気が部屋中に充満し、地震が起きたように建物が揺れ始め、人形の他にも家具や本、食器といったあらゆる家具が宙を舞い、嵐のように渦を巻く。いわゆるポルターガイスト現象というものだが、その勢いは桁違いである。

「ここは私とお父様の場所。それを土足で荒らす人間は絶対に許さない!」

「な、なんて妖気だ。こっちも全力で行かないとまずいぞ」

予定では妖怪をサクッと封印して帰るつもりだったが、草助の当ては外れてしまった。狭い部屋の中ではさすがに分が悪く、一階のホールまで草助は後退する。青いドレスの人形は無数の家具や人形、さらには甲冑などあらゆる物を引き連れて、草助に迫った。

「さあ出て行きなさい。でないと無事では済まさないわ」

「悪いがそうも行かなくてね。君がこの館を思う気持ちはよく分かったが、それはこの世の理屈に反する事だ。全てを拒絶して閉じこもって、後になにが残ると言うんだい?」

「私聞いたのよ――」

青ドレスの人形は、自分がこの館に足を踏み入れる人間に敵意を向ける理由を語り始めた。洋館の主が亡くなって一週間ほど経った頃、市役所の人間が洋館を訪れた。彼らはここを資料館にする予定を立てていたが、手入れの手間や維持費の問題から庭のバラ園を取り壊し、さらに不要な家具などは全て処分しようと話し合っていた。その話を聞いて強い怒りを覚えた人形は、彼らを館から追い出し、後から訪れた人間たちも同じようにしてきたというのである。

「お父様は……いいえ、先代もその先代のご主人様も、ここで暮らした人はみんなバラ園を愛していたわ。綺麗な花はそれだけで人の心を癒してくれるからって。それに私は百年、他の人形や家具たちも何十年も前からここにいて、ずっと大事にされてきたのよ。それなのに後から来て勝手に処分するだなんて許さない……私たちの思い出を、誰にも壊させたりしないわ!」

ホールに浮かぶ青ドレスの人形が激昂すると同時に、草助めがけてナイフやフォーク、包丁などが一斉に降り注ぐ。さらに椅子や電気スタンドなどが飛び交い、歩く甲冑が近付いて槍を突き出す。草助はチャンスを狙っては人形を筆で払おうと試みたが、全て強力な念力に阻まれ、逆に身体ごと弾き返されるという有様であった。

「すずり、相手の妖力は想像以上だ。半端な技じゃ仕留めきれそうもないぞ」

(弱音なんか聞きたくないね。なんかいい方法考えな)

「と言っても、あの念力を破るなんて僕には……いや待てよ」

草助はふと、修行の時に聞いた八海老師の言葉を思い出す。

「今までやってきた稽古は霊力をコントロールして無駄遣いを抑えるためだった。それじゃあ逆なら……?」

霊力を意図的に最大まで引き出せば、人形の念力を破れるかも知れない。そう考えた草助は、空いている左手に引き出す霊力のイメージを作り上げた。自分の内面にある大きな光の玉――それと同じものを掌に作り出す。

(もっとだ……もっと大きく、もっと強く)

草助は掌に全霊力を注ぐイメージを固め、左手の霊力を増幅し続ける。そして霊力の臨界を感じたところで、その霊力を右手の筆に注ぎ込む。すると筆は目も眩むほどのまばゆい光を放ち始め、想像を遙かに超える強い力がみなぎってきた。これならきっとやれる――草助は確信と共に、霊力を乗せた筆を振るった。

「でやあああっ!」

気合いと共に薙ぎ払う軌道は、三日月のような弧を描く猛烈な衝撃波となり、今まで歯が立たなかった念力の壁すらも容易く打ち砕いた。衝撃波に巻き込まれた人形や家具、甲冑はことごとくなぎ倒され、宙に浮いた青ドレスの人形も吹き飛び、壁に叩き付けられた。打撃を受けて青ドレスの人形は力を失ったのか、今まで周囲に立ちこめていた妖気は消え失せ、動き回っていた他の人形や家具なども、元通りに動かなくなっていた。

「や、やった……ぞ」

勝利の手応えを感じたのも束の間、草助は棒立ちになって背中から倒れてしまう。自分でもなにが起きたのかよく分からず、立ち上がろうとしてもまったく力が入らないのである。

(ダメだ……意識はハッキリしてるのに指も動かせない。これは餓鬼の時よりもずっと……)

草助自身は単なる思いつきのつもりだったが、草助が使った技は全霊力を一片の無駄もなく解放するための手段に他ならなかった。つまり今の草助は全く霊力がない、空っぽの状態というわけである。そこで身動きが取れないだけならよかったが、この直後に予想外の出来事に見舞われた。

(……!)

突然、右手の筆が激しく震え始めた。急に強い力を使ってすずりに負担が掛かったのかと思ったが、現実はそんな生易しいものではなかった。

「ん?」

突然、すずりを持つ右手がグイッと持ち上がる。草助はそんな事をしようと思っていなかったが、手が勝手に動くのである。指は固定したように筆から離れず、奇妙に思っていると突然、ものすごい勢いで筆に身体が引っ張られた。

「な、なんだ!? すずり、一体どうなってるんだこれは!?」

しかしすずりからの返事はなく、草助は右手に引きずられるまま館の中を走り回った。壁や家具、瀬戸物の壷などあちこちにぶつかり、時にはポップコーンのように飛び跳ね続け、それでも勢いは止まらない。

「うわああああああ! 止まれ、頼むから止まってくれええっ!」

ボロ雑巾のようになって叫ぶ草助だが、すずりからの返事はなく、筆は草助を引きずったまま階段を上る。そして窓の外めがけて、全力で突進した。

「ぎゃあああああああっ!?」

ガシャーン、という派手な音と共に窓ガラスを突き破り、草助の身体は宙を舞う。後に草助はこの時の事を「死んだじいちゃんの顔が見えた」と語ったという。幸いなことに窓の下は芝生の庭だったおかげで惨事は免れたものの、草助は恐怖と肉体のショックで気を失い、そこでようやく右手から筆が転げ落ちた。

妖怪退治は成功したものの、洋館の被害は甚大であった。洋館の家具や内装の破損に加え、草助は全身打撲と数え切れない擦り傷を作る結果となってしまった。草助は八海老師にこっぴどく叱られ、怪我が癒えると再び厳しい修行を課せられる事になってしまった。

「ほれ、背筋が曲がっておる」

「あいてっ!」

中腰の姿勢で耐える草助の背中を、八海老師が竹の枝で叩く。

「まったく、人のいう事を聞かんからこういう事になるんじゃ。もう一度心身ともに鍛え直しじゃな」

「うぐぐ……す、すみませんでした。ところで老師、僕が霊力を使い果たした時、すずりが暴走してあんな結果になってしまったわけですが、どういう事なんでしょう。餓鬼の塊の時は、こんな事は起きなかったのに」

「あの時は最低限の霊力が残っておったからじゃ。前にも話したが、すずりは誰にでも扱える代物ではない。扱うには強い霊力の持ち主でなければならんと言ったが、それはすずりの力が暴走しないよう、霊力を使いつつも抑えていられるだけの器が必要だからじゃ。ところが今回、おぬしはその最後の一滴まで力を使い切ってしまった。だからああなったのじゃよ」

「知らなかった……おかげでひどい目に遭いましたよ」

「これでも運が良い方じゃぞお前は。すずりを使おうとして失敗した奴の中には、死にかけたり再起不能になった奴もおるからのう」

「げっ」

「自力で霊力の練り上げを成功させたのは褒めてやるが、今後は注意して霊力を扱う事じゃな」

「肝に銘じておきます……」

草助は青ざめながら、八海老師の言葉に頷いた。

「話は変わりますが老師、あの人形はなぜ動き出したんでしょう。恨みを持った妖怪や悪霊という感じではありませんでしたが」

「おお、あれは付喪神じゃ。長い年月を経た器物が、妖力を得て動き出す。昔から多く伝わる妖怪じゃよ。今回は持ち主への気持ちが強いあまりに、洋館を守ろうとしておったのじゃな。妖怪とは言え健気なもんじゃ」

「付喪神ですか……それであの人形はどうなったんです?」

「今もあの洋館におるよ。あそこは予定通り資料館となるが、あやつの望み通りバラ園の取り壊しや人形たちの処分をしないよう取り計らってもらった。今後も仲間と共に、静かに過ごしていける事じゃろう」

「そうですか。妖怪にも色々なのがいるんですね。ところであのう」

「ん、なんじゃ?」

「約束の報酬はどうなったんでしょう?」

「そんなものは無い」

しれっと返ってきた返事に、草助は目を剥いて食らいつく。

「どっ、どうして!?」

「おぬしがぶっ壊した洋館の修繕費と怪我の治療代で全部消えたわい。ま、今回は潔く諦めるんじゃな」

「そんな……せめて老師のポケットマネーで敢闘賞とか。可愛い弟子がこんなに頑張ったんだから、ねっ老師?」

「気持ち悪い声を出すでないわ。そんなに不満ならあと十分をプレゼントしてやろうかの?」

「ひーっ!」

草助の悲鳴が、抜けるような青空に吸い込まれていく。すずりは縁側に座ってまんじゅうを頬張りながら、それを見てケラケラと笑っていた。一人前の道のりはまだ遠く、梵能寺は今日も平和である。

|