「ピサロ……」

かすれた声で、ユーリルはその名を呼んだ。

「ピサロ」

返事の代わりに、白い指がそっと翠色の髪を梳く。少しは悪いことをした、と思っているのだろうか。

「僕は……ピサロが行くなって言うならどこにも行かないけど……」

ユーリルの白い肌には鬱血の痕ばかりでなく、鋭い爪の跡が残り、ところどころ血が滲んでいる。

「それでも……ピサロが嫌だったら……」

ユーリルの背に真っ白な光が現れる。暗闇の中でもなお失われない輝きが、魔王の紅の瞳の中で揺れる。

「この羽……好きにしていいよ」

疵は背中に集中しており、白い翼にはすでに無数の赤い線が走っていた。

ほんの数時間前のことだ。ユーリルたちは全ての戦いを終えた。天空から響いた声に導かれるままに、ユーリルたちは雲の上の城へと向かった。

「さよならだ。わたしはここでいく」

ぼうっとした意識の中で、微かに耳に届いた声。心地よく響くその声には、幾分か寂寥の感が込められていた。

「これからはこの天空城に天空人として住むがよかろう」

予想していた通りの神の言葉に、ユーリルははっきりと首を横に振った。

「僕はこの人たちと共に生きたいから、地上へ帰ります」

本当に共に生きたい人は、実はその中にはいなかったけれど。

その言葉に偽りはない。ユーリルを生んだのは天空人の母であったかもしれないが、ユーリルが育ったのは地上の村であり、ユーリルのかけがえのない友は旅をしてきた仲間である。

「……わかった。もう止めはせぬ。戦いのさ中築き上げられたそなたらの友情は、もはや何人も壊せまい。気をつけて行くのだぞ」

「……ありがとうございます」

ユーリルが地上へ戻る一番の目的には気付いていないのか、それとも気付かない振りをしているのか――それはわからなかったが、ユーリルは仲間と共に気球に乗り、天空城を後にした。もう二度と訪れることはないであろう。

「天空人の血を引いていても、地上で育ったユーリルは私たちの仲間よね!」

おどけるようにユーリルに後ろから抱き付いてきたアリーナに、ユーリルは笑って頷いた。実は仲間たちは皆、ユーリルが天空へ残ると言い出すのではないかと内心心配していたのだ。

「あんな堅っ苦しい退屈なところ、冗談じゃないよ。僕は皆に会いたいし、もっとこの世界を見ていきたいし……」

「そうよね!あんなカジノも何もないとこなんて、退屈なだけよね!ああ、よかった。心配することなんてなーんにもなかったのね」

マーニャの台詞の前半部分にはユーリルも苦笑したが、後半は黙って頷いた。

「よかったです……まさかとは思ったんですけど、でも……天空の人たちもユーリルさんのことを認めたみたいだと姫様も仰ってましたし、天空の装備に身を固めたユーリルさんは、翼はなくても天空人のようでしたし……」

「……………。やだなあ、皆そんなに僕のこと天空に追いやりたかったのか?」

「そ……そんなわけないじゃないですか!皆不安だったんですってば!この旅が終わったら、もう、お……お別れなんじゃないかって……ううう……」

「ちょ……トルネコさん、泣かないでくださいよ。あ、ほら、サントハイムが見えてきたよ!」

以前とは明らかに異なる、人々の活気が戻った城が見えてきて、アリーナをはじめとして仲間たちは皆歓声を上げた。ほんの一瞬、先ほどのクリフトの言葉にユーリルが沈黙したことには誰も気付かなかった。

皆が不安になったのも無理もないとユーリルも思った。ピサロとの関係については誰も知らなかった(はずだ)し、地上に戻っても、ユーリルの村はあの日の惨劇のまま、誰も戻ってはこない。ならば本当の母――おそらく世界樹の苗が育てられている部屋の隣にいた、あの人――がいる天空に残るという選択をしても、何ら不思議ではないと思ったのだろう。マスタードラゴンがああ言うであろうことは予想がついていたのだから、予めはっきり自分の意志を皆に告げておけばよかった。だが、背にあるものについて知られなくてよかったとユーリルはつくづく思った。もし知られていたならば、さらに不安を煽ったであろうから。

初めからあったわけではない。現れたのはつい最近、ピサロが仲間に加わってからだ。天空人が持つ翼ほど大きいものではなく、服を着れば完全に隠れてしまう。だが――ユーリルの背には、確かに天空人の血の証が存在していた。ピサロだけが、その事実を知っていた。人の目は服を着れば誤魔化せても、魔族の王の目は誤魔化せなかったらしい。

『その背の翼のことを言われたくなければ、言うことを聞け』

そんな脅しを受けて肌を重ねたのもほんの数ヶ月前――随分前のような気もする。どうしてもというわけでもなかったが、何となく他の仲間たちには知られたくなかったのも事実で。それに――抱かれるのは嫌ではなかった、などとは口が裂けても言えないが。

一人、また一人と仲間たちを故郷へと送り届ける。次第に広くなっていく気球が寂しくもあったが、地上にさえいればいつでも会える。最後に生まれ育った村に戻って――ひどく哀しい幻覚を見てしまった。だが、もう独りではないことを証するように、ついさっき別れたばかりの仲間たちが集まってきて、そして再び別れを告げた。それから――ユーリルはデスパレスへと向かったのだった。ピサロの姿はロザリーヒルで確かに見たが、なぜか行く気にはなれなかった。もし今いなくても、いつかは来るはずだ。そう思って向かったが、意外にもピサロは城に来ていた。

「……ただいま、ピサロ」

「………………戻って、きたのか?」

「うん、ただいま」

それが自然に出た言葉だった。ちょっとの間だけ別行動をして、その日のうちにまた会う――旅の間幾度となく繰り返されたことを、今また繰り返し、これからも繰り返そうとしただけだった。しかしピサロは、驚いたような、信じられないというような表情を浮かべたままだった。

「……どしたの、ピサロ?」

上目遣いにおそるおそるユーリルが尋ねると、それまで固まっていたピサロに突然手首を掴まれた。

「え!?ちょっと、ピサロ……なに!?」

訳がわからないまま引き摺られるように城の中に連れ込まれ、ピサロの私室らしき場所に着くと、扉の向こうへ荒々しく突き飛ばされた。

「いたた……な……」

ユーリルはピサロの方を振り向いて、何するんだよ、と言いかけた。しかし後ろ手に扉を閉めたピサロの威圧感に圧倒され、それ以上何も言えなくなった。カシャ、という音が響く。どうやら鍵をかけられたらしい。

「……………」

「戻った以上は、もう逃がさぬ。覚悟しろ」

「……何言って……え……ちょっと……?」

さすがのユーリルも抵抗を示そうとしたが、もう既に遅かった。気がつけばピサロが普段髪を止めている緋色の布で両手を縛られていた。

「ピサロ、一体どうし……」

「その口も塞がれたいか?」

「……………」

そう言われてしまってはもはや成す術もない。結局両手を拘束されたままピサロに抱きかかえられ、ベッドの上に放り投げられることとなった。

一体どうしたというのだ? 普段の余裕は微塵もない。腕のあたりに軽く巻きついているだけの服は原型を留めないほどに破かれており、もう全く使い物にならないだろう。

「あ……っ……!」

ろくに慣らさず無理矢理開かれたその場所に、鈍い痛みが走る。いつになく性急な動きだった。しかしそれにも増して、時折背に激痛が走る。

「……っ……」

「相変わらず感度はいいようだな」

「違う……ピサロ……痛……」

ほんの少し爪を立てられただけでも、痺れるような痛みが走るのだ。血が滲むほど強く引っかかれたりしてはたまらない。

「いたい……ってば……ピサロ……」

さすがのユーリルも音を上げる。痛みを紛らわそうとして腕に噛み付いていたが、それがかえって仇になり、口の中に血の味が広がっている。傷ついた腕は今も自由を奪われたままだ。

「……………」

「……ピサロ?」

突然動きを止めて黙り込んだピサロを、ユーリルはおそるおそる見上げた。

「……忌々しい翼だ」

「え……?」

――この羽……?――

「いっそ、二度と飛び立てないように……」

「……………」

天空人が持つものほど大きくはない。この羽では空は飛べない。だが――天空の血を引く証、それは魔に属する者と対極をなす印。

「……ピサロ……」

「……何でもない。少し喋りすぎたようだ」

「……あっ……!」

再び律動が開始され、ユーリルは一瞬息を呑んだが、すぐに全身の力を抜いて全てを受け入れた。慣れた大きさに次第に身体が解される。

「あ……ピサロ……もう……」

「なるほど……いつもより早いな」

「やっ……」

「こういう趣向が好きか?」

「やっ……きらい……」

嫌だ。だって、こんなふうにされたら……

……………

……余計に感じてしまう。

ぎりぎりまで引き抜き、一気に最奥を突かれる。そのたびに、ユーリルは身体を撓らせる。時折強く締め付ける動きが、ピサロを絶頂に向かわせる。

「ユーリル」

「……なに……?」

「わたしが好きか?」

「きら……い……」

初めて肌を合わせたときにも聞かれたことだった。大して脅しにもならない脅しに屈して抱かれた時――

『ひどいよ……ピサロ』

『ユーリル、わたしが好きか?』

『きらい……』

『それでいい』

「きらい……あ……」

ユーリルの羽を弄っていた手が脇腹を這い、蜜を零し始めているその場所をそっと包み込んだ。

「あ……」

待ち望んだ感覚に、ユーリルの身体が震える。

「わたしも、お前がきらいだ」

「あっ――!」

吐き出された白濁はピサロの手を熱く濡らした。

「きら……い……」

同時に注ぎ込まれる熱を微かに感じながら、ユーリルは意識を手放した。

「ピサロ……」

「……………」

傷だらけになったユーリルに、さすがのピサロも多少は罪の意識を感じたのか――何となくばつが悪そうだ。

「もしかしてピサロまで、僕が天空に残るんじゃないかって思ってた?」

「いや……」

それについては、ピサロははっきり否定した。ユーリルが何もしない神を誰よりも厭っていることをピサロは知っていた。

「天空から戻らないとは思わなかった。だが――」

次に逢うことはないと思っていた。もしあるとすれば、この命を奪いに来る時だろうと――

「ただいまと言って帰ってくるとは思わなかった」

「……そっか……」

言葉は少ないが、その言わんとしていることをユーリルは何となく理解した。

「やはり――闇には堕ちぬか」

ピサロがユーリルの背の羽にそっと触れる。さんざん傷つけられて血が滲んではいるが、その輝きは少しも褪せない。むしろ――

「美しいな」

「……………」

はっきりと言われて何となく気恥ずかしくも嬉しくもあったが、ピサロがひどく寂しそうなのが気にかかる。

「その翼は――光の下にあってこそ輝くのだろうな」

「……………」

ピサロは闇に属する者――いつだったか、キングレオの西のお告げ所で、祭壇の中央の火が陽の光と同じように苦手だと言っていたのを、ユーリルは知っている。

「ピサロ……」

背の羽は、ユーリルが天空の血を引くことの証だ。闇と相容れない勇者であることの、そして、結局最後まで名乗りあうことのなかった母――あのひとが母であることの、おそらく唯一の。

「この羽、好きにしていいよ」

母には申し訳なかったけれど。折ったり切り落としたりされれば、間違いなく死ぬほどの激痛を味わうことになるであろう。でも、それでも構わなかった。

しかしピサロははっきりと首を横に振った。

「すまなかった」

ふわり、と銀糸が揺れ、額に口付けを落とされた。それは何に対する謝罪なのか。

「何か……らしくないよ」

ピサロは村一つ滅ぼしたことにさえ謝ったことなどない。

「こんなことしてさ……」

先ほどまで腕に巻きついていた緋色の布をユーリルが手に取る。いつのまにか解けていた。腕には跡も残っていない。初めから、本気で逃れようと思えば簡単に解ける程度の拘束であったのだ。

「羽のことだって、そうだよ。あんなふうに脅すようなこと言って……」

知られたくはなかったが、それはユーリル自身に天空人への――正確には天空に住む神への――嫌悪感があったから。ユーリルの背に羽があろうとなかろうと、命を賭して共に戦い続けてきた仲間たちの誰がユーリルに偏見を持つというのか。

「こんなことするくらいなら、さよならだなんて言わなければいいのに……」

最後まで勇者と対極をなす魔族の王であり続けるなんて。

「僕を掴まえておきたいなら、こんなんじゃなくて、その腕で僕を捕らえてみせてよ!」

くしゃくしゃと丸めた布を叩き返され唖然とするピサロの顔を見て、はっと我に返る。自分は今何を口走ったか――ユーリルの顔が一気に赤くなった。

「……上等だ」

「あ、いや、その……」

「望むようにしてやろうではないか」

「――!」

抗う術もなく、撤回しようとする口は塞がれてしまった。

「ユーリル……」

「ん……」

成すがままに一頻り口の中を拭われた後で、ピサロが耳元で囁いた。

「この腕の中にいろ」

「……………」

衣擦れの音にも紛れてしまいそうな小さな声で、うん……と応え、ユーリルはそっと目を閉じた。

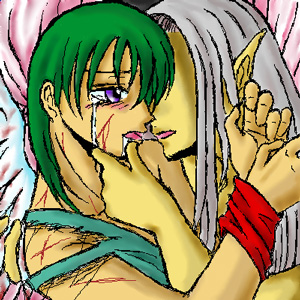

*管理人が勝手に描いたイメージイラストです。

*管理人が勝手に描いたイメージイラストです。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

管理人から一言

キャウ~ンvv神無美言さん宅でキリバンをGet!!したので物凄く我儘リクエストをした所

こんなに素敵な小説を頂いてしまいました~☆★

「甘い系の中にちょっと鬼畜が入っている」の従来のリクの他にも

「羽根」に「チラリズム」に「相反する言葉」に「ラストの殺し文句」

全てにキュ~ンと来てしまいました~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vvvvvvvv

ああ~素敵過ぎるvv

やっぱり「きらい」と言う言葉にはくらくらのっくあうとを喰らってしまいました

「いやよいやよもすきのうち」その言葉通りですね~☆

ホントに素敵+萌え小説をありがと~♪